【アニメーター絵本】奥山玲子『おかしえんのごろんたん』

奥山玲子さんは日本のアニメーション史を代表する女性アニメーターです。

東映動画初の長編カラー作品『白蛇伝』より活動し、その後の東映まんがまつり作品でも筆頭原画を務めました。代表作は小田部羊一さんと共に作画監督を務めた『龍の子太郎』など多数(『龍の子太郎』はレンタルDVDにはなったものの未だにDVDの販売も配信もなく、アニメ自体は一般的に知名度は低め。原作は言わずと知れた松谷みよ子さん)。

奥山さんの人生は、アニメーションと共にありながら常に新しい表現手法や活動場所を求めることの連続でした。

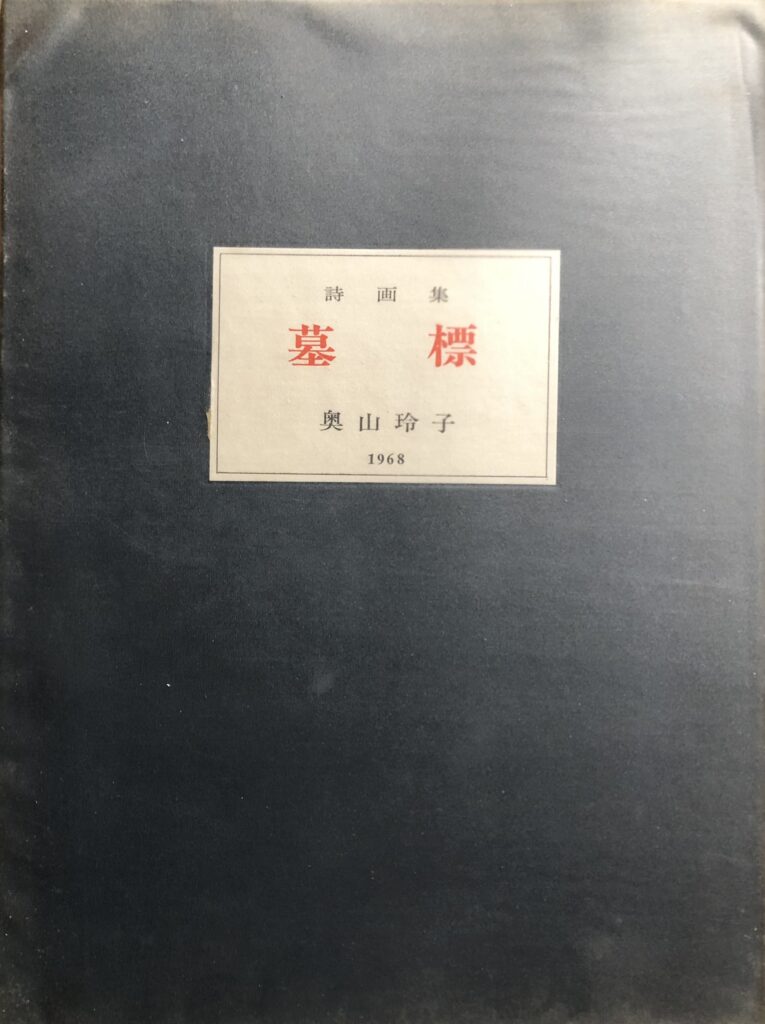

『太陽の王子ホルスの大冒険』公開の1968年、アニメーターとしてキャリアハイといってもいい年に奥山さんは1冊の詩画集を自費出版しています。

1968年発行『詩画集 墓標』

絵のタッチはペンネームで参加した虫プロダクションの『哀しみのベラドンナ』のような、痛みが全面に出た感覚的なもので、東映動画のベクトルとは異とするものでした(線からは部分部分に東映らしさは感じられます)。

奥山さんは詩画集のあとがきでこのような文章を残しています(一部抜粋)

はじめての本である。

ー奥山玲子『詩画集 墓標』あとがきより

会社でも絵をかく仕事をしているが、私のような人間は、どうせそれだけで満足出来るわけがないのだから、いつかは何かをやらなければと思っていた。(中略)

才能のあるなしは別として、私の場合、かかないでいることは生きていることを半分やめた位の気持がするので、やっぱり仕方がない。言いたいこと、かきたいことは山ほどあって、いつも喉元までこみ上げているのだが、技術がついていかず、苛々してしまう。

この本も、出来たとたんにきっといやになるに違いない。超えるための材料にしかならないかもしれない。だが、それでもいいのではないか。(中略)

容赦のない関係になることが出来、弱点や欠点が、または無駄が、露骨に指摘されてくる。今は、この次こそ、という気持で、恥かしさを克服しているところなのだ。

表現に対してのストイックさが、文章からにじみ出ている名分です。

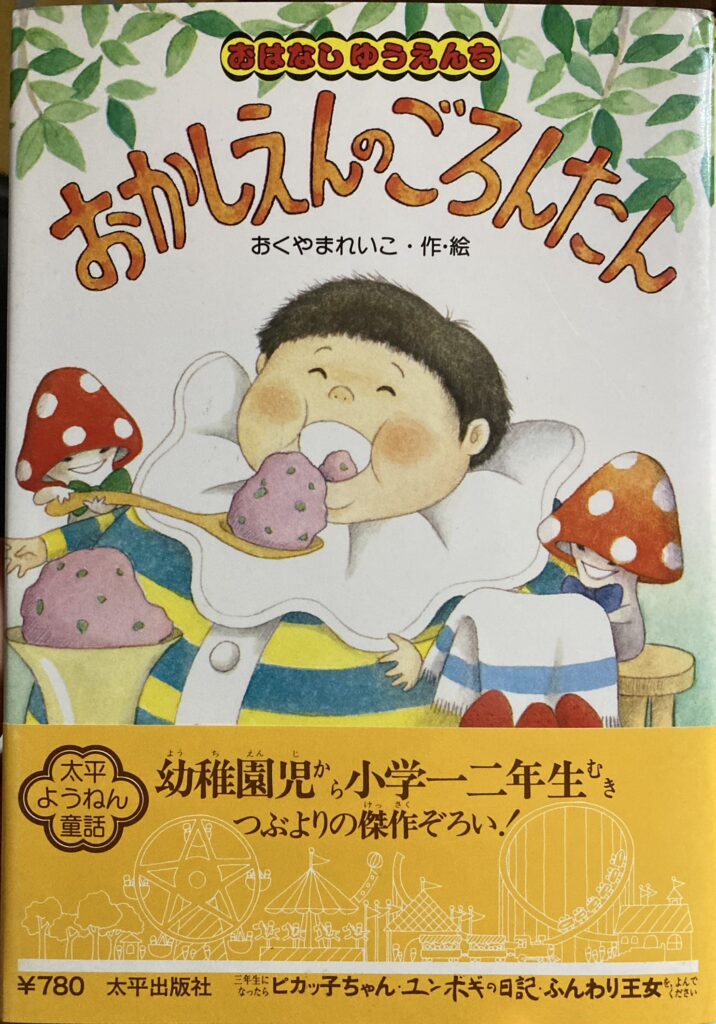

その後、1980年に単著としては初めての児童書を発表します。それが『おかしえんのごろんたん』です。

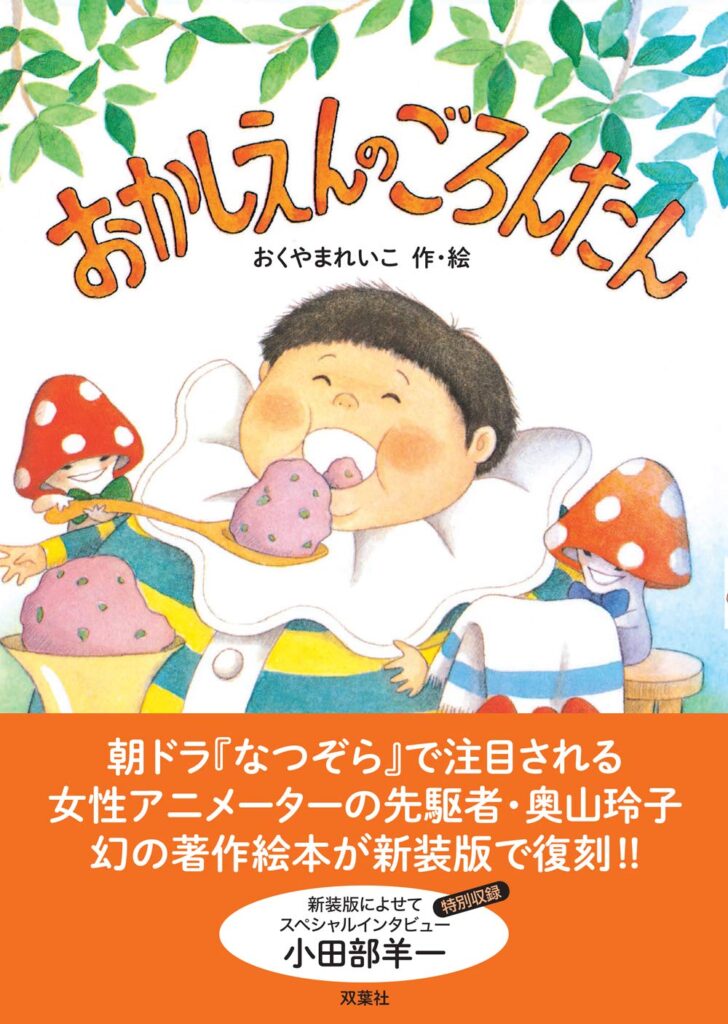

『おかしえんのごろんたん』

作・絵:おくやまれいこ(奥山玲子)

出版社:太平出版社

刊行年:1980年

ーおかしが大好きでわがままな主人公の女の子・えっちゃん。バースデーケーキを独り占めできずにプンプンと怒りながら森の奥へと進んでいくと、キノコのこびと達に出会います。こびと達にいざわれた先には大好きなお菓子がたくさん!ムシャムチャ食べて大満足のえっちゃん…しかしそこはブクブクと太らせて自分の力では動くこともできない「ごろんたん」を量産する恐ろしいところでした。おかしえんから脱出をこころみるえっちゃんですが……。

教養小説のような内容で、親子で読むのに良い作品だと思いました。

2019年、NHKの連続テレビ小説「なつぞら」放映に合わせて双葉社より新装版が発売。現在でも入手は容易。

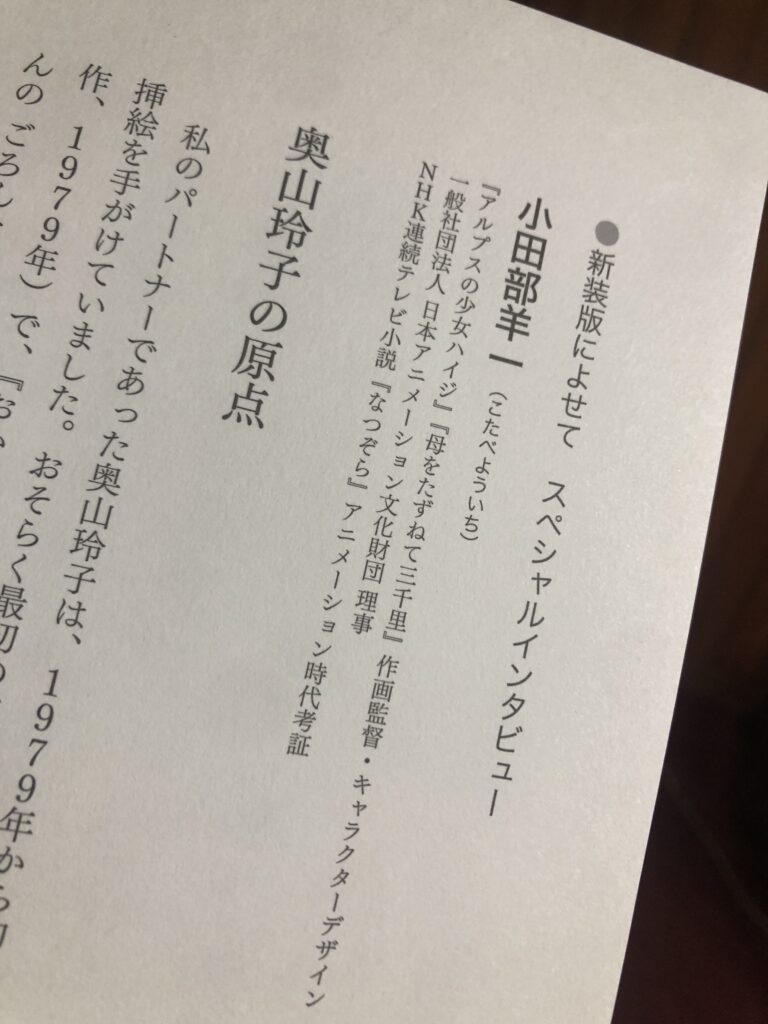

新装版にはパートナーの小田部羊一さんのインタビューが掲載。絵本を描き始めた契機が先輩アニメーターの森やすじさんであったようだという。

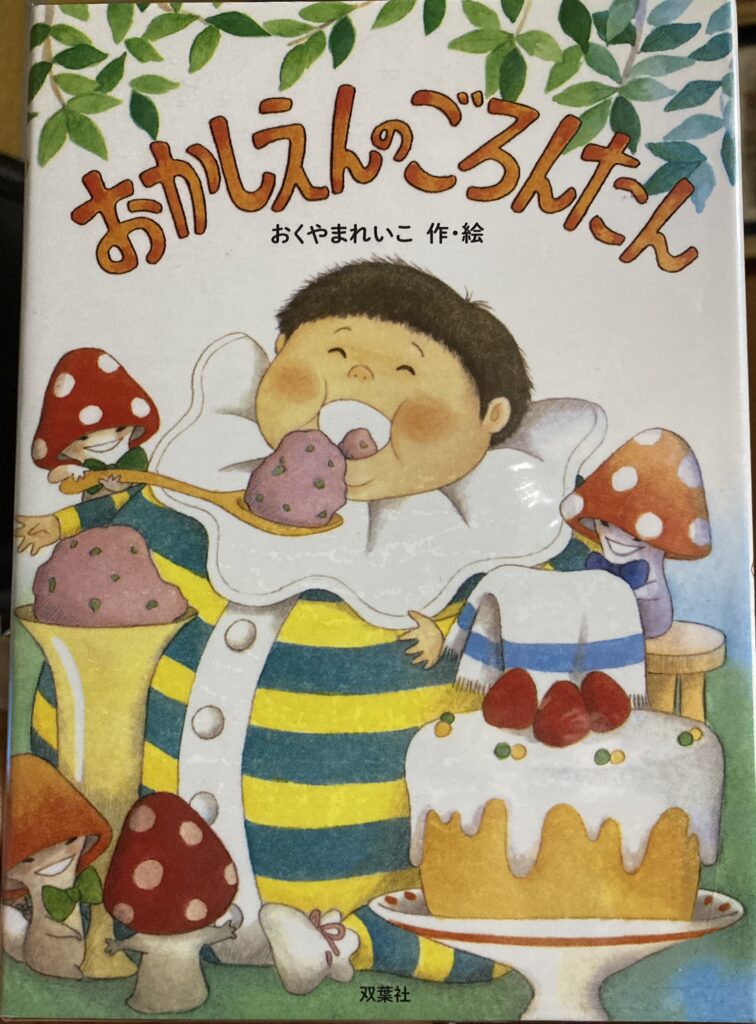

カバーを取った書影

太平出版社版には見返しに、双葉社の新装版にはカバー袖にイラストが印刷されています。

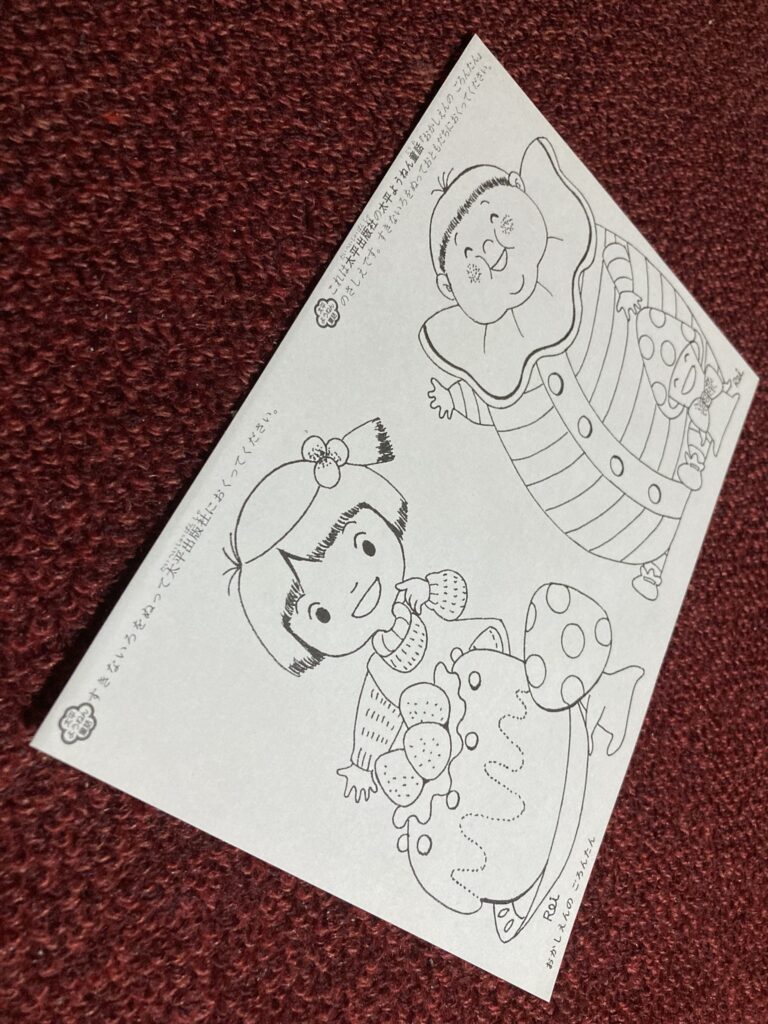

オリジナル版には当時、奥山さん描き下ろしのぬりえがついてきました。

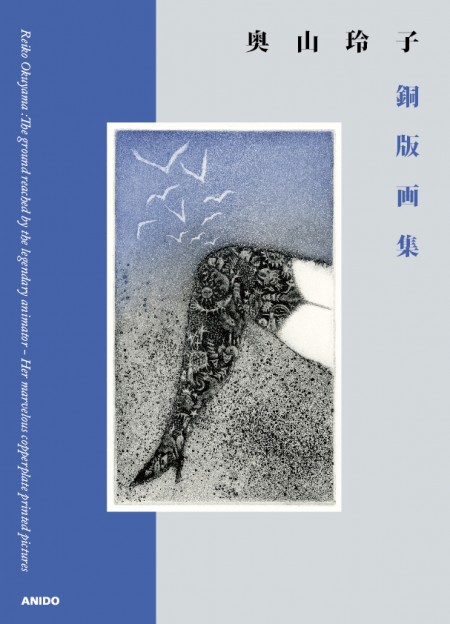

奥山さんはこれ以外にも何冊も児童書を手掛けていますが、最終的に自分の求める表現手法とは違うと分かり、最終的には銅版画の世界に身を置きました。その間にも「江古田文学」などに小説や随筆などを多数寄稿したりと、活動の幅はとても広いです。

『奥山玲子銅版画集』発行/発売:アニドウ・フィルム 2019年

絵本を描くにあたってのエピソードも少し掲載されています。

常に真剣に、創作の可能性を追求した奥山さん。東北大学教育学部出身ということもあってか、児童書のタッチは子供目線でやさしさに満ち溢れているように感じます。